明けましておめでとうございます。

新年1発目はノグッチャンの担当です。

みなさん、年末年始は有意義にすごせたでしょうか?

私は・・・

「食う・寝る・遊ぶ」で終わってしまいました。

年始早々、反省しております。

さて昨年の続きになりますが

『熱拡散率の測定において、黒化膜があたえる影響』

について、検証していきましょう!

用意した試料は、以下の4種類。

―――――――――――――――――――

材料名 熱拡散率 [×10-6m2s-1]

―――――――――――――――――――

銅(Cu) 117

タンタル(Ta) 24.6

SUS 4.05

ホウケイ酸ガラス(Pyrex) 0.6

―――――――――――――――――――

銅(Cu)とタンタル(Ta)についての検証は終わりましたね。

<参考>

銅(Cu) http://blog.thermal-measurement.info/archives/52008454.html

タンタル(Ta) http://blog.thermal-measurement.info/archives/52023450.html

次は、SUSの黒化膜の影響を調べていきたいと思います。

では、実験を始めましょう。

今回使用するSUSの試料厚みは、100μmです。

このSUSを黒化していきます。

下の画像は黒化後のSUS。

熱拡散率の測定をしてみましょう。

※ いつものように、熱拡散率の測定にはサーモウェーブアナライザTA3を使用しました。

測定してみると、

熱拡散率:4.00 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値に比べると1.2%程度低いですが、測定誤差の範囲内でしょう。

ここからは前回と同じ作業です。

地道に、

黒化 ⇒ 熱拡散率の測定 ⇒ 黒化 ⇒ 熱拡散率の測定 ・・・・・・・・と。

またあの作業か

と思った矢先に、アノ言葉が頭によぎりました。

『熱拡散率が低くなるほど、黒化膜の影響は小さくなります』

ということは

黒化膜をかなり厚めに塗らないと、影響が出ないんじゃないか?

これは長期戦かっ!

・・・と考えているとやる気を無くしそうなので、とにかくやってみましょう。

――― 実験中 ―――

測定結果は・・・

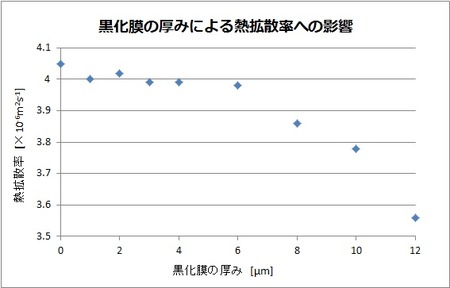

黒化膜が約1μmのときに、熱拡散率:4.00 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-1.2%

黒化膜が約2μmのときに、熱拡散率:4.02 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-0.7%

黒化膜が約3μmのときに、熱拡散率:3.99 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-1.5%

黒化膜が約4μmのときに、熱拡散率:3.99 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-1.5%

ん~、あまり変化が見られず。

このままじゃ長期戦に・・・ってことで、黒化膜の間隔を倍にします。

↑ 冗談です。真似しないでください。

悪ふざけはやめて実験再開です。

黒化膜が約6μmのときに、熱拡散率:3.98 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-1.7%

黒化膜が約8μmのときに、熱拡散率:3.86 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-4.7%

ここでようやく違いが見えてきましたね。

あともう少し♪

――― 継続して実験中 ―――

黒化膜が約10μmのときに、熱拡散率:3.78 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-6.7%

黒化膜が約12μmのときに、熱拡散率:3.56 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-12.1%

文献値から、10%以上も低くなってしまいました。

もう限界ですね。

上記結果から

SUSは厚さの10%を超えたあたりから、黒化膜で10%以上の影響が出てくることが分かりました。

『「熱拡散率が低くなるほど、黒化膜の影響は小さくなります』

も実証出来ているし、実験成功です。

ということで

今回の検証はここまで。

後日、最後の試料(ホウケイ酸ガラスPyrex)の検証をしていきたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。

以上

(著:ノグッチャン)

新年1発目はノグッチャンの担当です。

みなさん、年末年始は有意義にすごせたでしょうか?

私は・・・

「食う・寝る・遊ぶ」で終わってしまいました。

年始早々、反省しております。

さて昨年の続きになりますが

『熱拡散率の測定において、黒化膜があたえる影響』

について、検証していきましょう!

用意した試料は、以下の4種類。

―――――――――――――――――――

材料名 熱拡散率 [×10-6m2s-1]

―――――――――――――――――――

銅(Cu) 117

タンタル(Ta) 24.6

SUS 4.05

ホウケイ酸ガラス(Pyrex) 0.6

―――――――――――――――――――

銅(Cu)とタンタル(Ta)についての検証は終わりましたね。

<参考>

銅(Cu) http://blog.thermal-measurement.info/archives/52008454.html

タンタル(Ta) http://blog.thermal-measurement.info/archives/52023450.html

次は、SUSの黒化膜の影響を調べていきたいと思います。

では、実験を始めましょう。

今回使用するSUSの試料厚みは、100μmです。

このSUSを黒化していきます。

下の画像は黒化後のSUS。

熱拡散率の測定をしてみましょう。

※ いつものように、熱拡散率の測定にはサーモウェーブアナライザTA3を使用しました。

測定してみると、

熱拡散率:4.00 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値に比べると1.2%程度低いですが、測定誤差の範囲内でしょう。

ここからは前回と同じ作業です。

地道に、

黒化 ⇒ 熱拡散率の測定 ⇒ 黒化 ⇒ 熱拡散率の測定 ・・・・・・・・と。

またあの作業か

と思った矢先に、アノ言葉が頭によぎりました。

『熱拡散率が低くなるほど、黒化膜の影響は小さくなります』

ということは

黒化膜をかなり厚めに塗らないと、影響が出ないんじゃないか?

これは長期戦かっ!

・・・と考えているとやる気を無くしそうなので、とにかくやってみましょう。

――― 実験中 ―――

測定結果は・・・

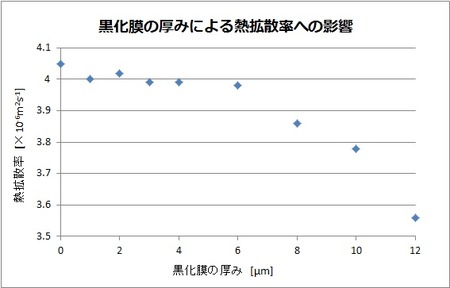

黒化膜が約1μmのときに、熱拡散率:4.00 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-1.2%

黒化膜が約2μmのときに、熱拡散率:4.02 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-0.7%

黒化膜が約3μmのときに、熱拡散率:3.99 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-1.5%

黒化膜が約4μmのときに、熱拡散率:3.99 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-1.5%

ん~、あまり変化が見られず。

このままじゃ長期戦に・・・ってことで、黒化膜の間隔を倍にします。

↑ 冗談です。真似しないでください。

悪ふざけはやめて実験再開です。

黒化膜が約6μmのときに、熱拡散率:3.98 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-1.7%

黒化膜が約8μmのときに、熱拡散率:3.86 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-4.7%

ここでようやく違いが見えてきましたね。

あともう少し♪

――― 継続して実験中 ―――

黒化膜が約10μmのときに、熱拡散率:3.78 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-6.7%

黒化膜が約12μmのときに、熱拡散率:3.56 [×10-6m2s-1](3回平均)

文献値との差:約-12.1%

文献値から、10%以上も低くなってしまいました。

もう限界ですね。

上記結果から

SUSは厚さの10%を超えたあたりから、黒化膜で10%以上の影響が出てくることが分かりました。

『「熱拡散率が低くなるほど、黒化膜の影響は小さくなります』

も実証出来ているし、実験成功です。

ということで

今回の検証はここまで。

後日、最後の試料(ホウケイ酸ガラスPyrex)の検証をしていきたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。

以上

(著:ノグッチャン)